畳の劣化サインから業者選びまで|補修・交換で失敗しない3つのポイント

# 畳の補修・交換について知っておきたい3つのポイント

## ポイント1:畳の劣化サインを見逃さない

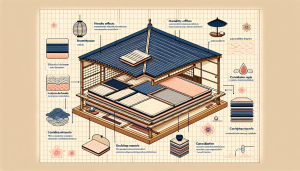

畳は自然素材でできているため、時間とともに必ず劣化していきます。補修や交換のタイミングを判断するために、劣化のサインを知ることが大切です。

**最初に現れるサインは色褪せです。**新しい畳は青々とした緑色をしていますが、使い続けると日焼けして茶色っぽくなってきます。これは見た目の問題が中心で、すぐに交換が必要というわけではありません。しかし色褪せが進むと、畳そのものの劣化も進行している状態です。

次に注意したいのが「沈み込み」です。畳の上を歩いたときにふかふかしすぎる感覚がする、または逆に硬くなったと感じたら注意が必要です。これは中身のワラ層が圧縮されたり、痛んだりしている証拠です。特に人が頻繁に通る場所は沈みやすくなります。

また、畳の表面に「ささくれ」が出てきたり、小さな穴が空いたり、カビやダニが増殖している様子が見られたりする場合も、対応が必要なタイミングです。畳は湿度に敏感な素材なので、湿度が高い環境ではトラブルが加速します。東京近郊は比較的湿度が高いため、こうした問題が起きやすい傾向にあります。

## ポイント2:補修・交換・購入の選択肢を理解する

畳に問題が見つかったとき、対応方法は大きく3つに分かれます。自分の状況に合わせて最適な選択をすることが重要です。

**裏返しと表替え**は補修の範囲です。裏返しは、傷んだ表面を剥がして、裏面がまだ使える場合に、それを表に返して貼り直すという方法です。※専門用語で言う「表面」を「表(おもて)」と呼び、表面を張り直す作業を「表替え」といいます。表替えは、新しい表面を貼り直す作業で、畳の骨組みはそのまま使います。これらは完全な交換よりも費用が抑えられるというメリットがあります。一般的に、使用開始から5~10年の段階で表替えを検討する方が多いです。

一方、**畳の全体交換**は、表面も骨組みも全て新しくする方法です。畳が15年以上使われている場合、または骨組みの部分まで傷みが進んでいる場合に選ばれます。見た目も機能も完全に新しくなるため、快適さが大きく向上します。

また、近年では**畳の購入**についても選択肢が増えています。従来の天然い草を使った畳もあれば、化学繊維を使った畳、さらに洋室の床に置ける小型の畳ユニットなども販売されています。和室を持たない家庭でも、小さな畳スペースを作りたいというニーズが増えており、こうした新しいタイプの畳製品は人気があります。

## ポイント3:東京近郊で信頼できる業者を選ぶコツ

畳の補修や交換は、信頼できる業者を選ぶことが成功の鍵になります。

**地域密着型の畳屋さんを探す**ことをお勧めします。東京近郊には、長年その地域で営業している職人が多くいます。こうした業者は、地域の気候や湿度の特性をよく理解しており、その環境に合った最適なアドバイスをしてくれます。また、アフターサービスも手厚い傾向があります。

業者選びの際には、複数の業者に見積もりを取り、費用だけでなく対応の丁寧さや説明のわかりやすさも比較することが大切です。急かされたり、一度の訪問で即決を求めるような業者は避けた方が無難です。

さらに、業者が「どの程度まで痛んでいるか」を正確に診断してくれるかどうかも重要なポイントです。本来なら表替えで十分なのに交換を勧める、その逆もあり得ます。信頼できる業者は、依頼者の予算と希望を聞いた上で、最も適切な選択肢を提案してくれるものです。

インターネットでの評判や、近所の方からの紹介なども参考にしながら、自分たちが納得できる業者を見つけることが大切です。