カーテンの進化:中世の贅沢品から現代の和室まで - 畳との調和で作る快適空間

カーテンの歴史:中世ヨーロッパから日本の家庭まで

1. 中世ヨーロッパにおけるカーテンの起源と発展

カーテンの歴史は、中世ヨーロッパにまで遡ります。当時、貴族や富裕層の間で、プライバシーと保温を目的としてベッドの周りに布を垂らす習慣が広まりました。これが現代のカーテンの原型となったのです。

14世紀頃になると、城や大邸宅の窓にカーテンが使われるようになりました。初期のカーテンは厚手の織物で作られ、主に寒さを防ぐ目的で使用されていました。その後、装飾的な要素が加わり、豪華な刺繍や織物が好まれるようになりました。

中世のカーテンは、現代のように簡単に開閉できるものではありませんでした。多くの場合、固定されていたり、紐で束ねたりする程度でした。カーテンレールやロッドの発明は、後の時代になってからです。

2. 産業革命以降のカーテンの大衆化

18世紀後半から19世紀にかけての産業革命は、カーテンの歴史に大きな転換をもたらしました。機械織りの発達により、カーテン用の布地が大量生産されるようになったのです。これにより、カーテンの価格が下がり、中産階級の家庭にも普及し始めました。

また、この時期にカーテンレールやロッドが一般化し、カーテンの開閉が容易になりました。これにより、カーテンは単なる装飾品から、実用的な日常品へと進化しました。

19世紀末には、アーツ・アンド・クラフツ運動の影響を受け、自然をモチーフにしたデザインのカーテンが流行しました。ウィリアム・モリスのデザインは、今でも人気があります。

3. 日本におけるカーテンの普及と畳との共存

日本では、明治時代以降に西洋文化の影響を受けてカーテンが導入されました。しかし、本格的に一般家庭に普及したのは、第二次世界大戦後のことです。

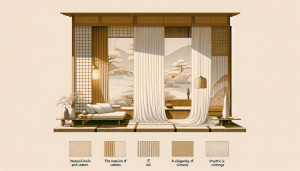

日本の住宅では、伝統的に障子や襖が光や視線を遮る役割を果たしていました。カーテンの導入により、和洋折衷の住空間が生まれました。畳の部屋にカーテンを取り付けることで、和の趣と洋の機能性を両立させる工夫が見られるようになりました。

現代の日本家屋では、畳張り替えの際にカーテンの選び方も考慮されることが多くなっています。畳の色や質感とカーテンの色柄を調和させることで、和モダンな空間を演出することができます。畳張り替えの専門家に相談する際、カーテンとの調和についても助言を求めるのが良いでしょう。

カーテンは、プライバシーの確保や室温調整、遮光など、多様な機能を持つようになりました。特に、エアコンの普及と共に、断熱効果のあるカーテンが重宝されるようになりました。

また、近年では環境への配慮から、遮熱効果や省エネ効果の高いカーテンも人気です。これらは、夏の冷房効率を上げたり、冬の暖房効率を高めたりする効果があります。

カーテンの選び方も多様化し、生地の素材、機能性、デザインなど、様々な観点から選択できるようになりました。特に、畳のある和室では、和風モダンなデザインのカーテンを選ぶことで、和洋の調和を図ることができます。

このように、カーテンは中世ヨーロッパの貴族の寝室から始まり、産業革命を経て大衆化し、日本の住宅文化にも溶け込んできました。現代では、機能性とデザイン性を兼ね備えた重要なインテリアアイテムとして、私たちの生活に欠かせないものとなっています。畳張り替えを考える際には、カーテンとの調和も考慮に入れることで、より快適で美しい住空間を作り出すことができるでしょう。