「障子の組子細工:地域が織りなす日本の美 - 関東・関西・九州の伝統デザインを探る」

障子の組子細工:地域別伝統デザインの特徴と意味

1. 関東地方の組子デザイン:シンプルさと機能性の融合

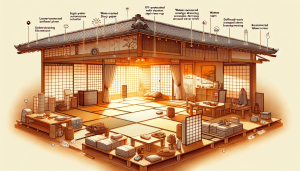

関東地方、特に東京を中心とした地域の障子の組子細工は、シンプルさと機能性を重視したデザインが特徴です。この地域では、畳張り替えの際に障子も同時に新調する家庭も多く、障子と畳のバランスが重要視されています。

関東の組子デザインでよく見られるのは、格子状の「麻の葉」模様です。この模様は、六角形を基本とした幾何学的なデザインで、シンプルながらも奥行きのある美しさを表現しています。麻の葉模様には、子孫繁栄や家内安全の意味が込められており、新居への引っ越しや畳張り替えの際に好んで選ばれます。

また、「千本格子」も関東地方で人気のデザインです。細い格子を等間隔に並べたシンプルなデザインですが、光の透過具合によって様々な表情を見せる特徴があります。この千本格子は、畳の目地と調和しやすく、和室全体の統一感を生み出すのに適しています。

2. 関西地方の組子デザイン:華やかさと伝統の調和

関西地方、特に京都や大阪を中心とした地域の障子の組子細工は、華やかさと伝統的な要素が調和したデザインが特徴です。この地域では、畳張り替えと同時に障子のデザインにもこだわる傾向が強く、和室全体の雰囲気づくりに重点が置かれています。

関西の組子デザインでよく見られるのは、「七宝」模様です。七宝とは、円が連続して重なり合う幾何学模様で、無限の広がりを象徴しています。この模様は、富や繁栄を表すとされ、特に商家や繁華街の建物で好まれてきました。畳張り替えの際に七宝模様の障子を選ぶことで、部屋全体に華やかさと格式を持たせることができます。

また、「紗綾形(さやがた)」も関西地方で人気のデザインです。菱形を組み合わせた幾何学模様で、美しさと共に邪気を払う力があるとされています。この紗綾形は、畳の縁(へり)の模様とも相性が良く、和室全体に統一感と品格を与えます。

3. 九州地方の組子デザイン:自然との調和と地域性の表現

九州地方、特に福岡や熊本を中心とした地域の障子の組子細工は、自然との調和と地域独自の文化を反映したデザインが特徴です。この地域では、畳張り替えの際に、地元の風土や歴史を意識した障子デザインを選ぶ傾向があります。

九州の組子デザインでよく見られるのは、「青海波(せいがいは)」模様です。波をモチーフにした曲線的なデザインで、海に囲まれた九州の地理的特徴を表現しています。この模様には、豊かな実りや平和な暮らしへの願いが込められており、畳張り替えと共に新しい障子を入れる際に人気があります。

また、「亀甲」模様も九州地方で好まれるデザインの一つです。六角形を組み合わせた幾何学模様で、亀の甲羅をモチーフにしています。亀は長寿の象徴とされ、この模様には家族の健康と長寿を願う意味が込められています。畳の持つ自然素材の温かみと、亀甲模様の障子が織りなす空間は、九州の伝統的な和の雰囲気を醸し出します。

以上のように、障子の組子細工は地域によって特徴や意味が異なります。畳張り替えを検討する際には、障子のデザインも合わせて考えることで、より調和のとれた和室空間を作り出すことができます。それぞれの地域の伝統と文化を反映した組子デザインを選ぶことで、単なる機能性だけでなく、空間に物語性と深みを与えることができるのです。