襖の魅力再発見:平安時代から現代まで、進化し続ける日本の伝統美と実用性

襖の歴史:平安時代から続く室内装飾の変遷

1. 襖の起源と初期の発展

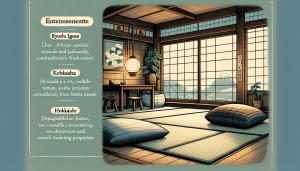

襖は平安時代に誕生し、日本の伝統的な建築様式の一部として長い歴史を持っています。当初は貴族の邸宅で使用されていましたが、時代とともに一般家庭にも広まっていきました。

襖の初期の形態は、現代のものとは少し異なっていました。木枠に和紙を貼り付けた簡素な構造でしたが、その軽さと可動性が日本の住居に革命をもたらしました。空間を自由に仕切ることができ、必要に応じて大きな部屋を作ることができるという特徴は、日本の生活様式に大きな影響を与えました。

この時期、襖は主に実用的な目的で使用されていましたが、徐々に装飾的な要素も加わっていきました。絵師たちが襖に絵を描くようになり、襖そのものが芸術作品となっていったのです。

2. 江戸時代の襖文化の開花

江戸時代に入ると、襖の文化は大きく花開きました。この時期、襖は単なる仕切りとしての機能を超え、室内装飾の重要な要素となりました。

有名な画家たちが襖絵を手がけるようになり、襖は美術館の壁画のような存在になりました。金箔を使用した豪華な襖や、風景画を描いた襖など、様々なスタイルが生まれました。

同時に、襖の技術も進化しました。木枠の構造が改良され、より丈夬で長持ちするようになりました。また、和紙の質も向上し、より美しい仕上がりが可能になりました。

この時期、襖は畳と共に日本の住居の象徴的な要素となりました。畳替えや畳の張り替えと同様に、襖の張り替えも定期的に行われる重要な家事の一つとなりました。

3. 現代における襖の進化と新たな価値

明治時代以降、西洋の影響を受けて日本の住宅様式も変化しましたが、襖は依然として重要な位置を占め続けています。現代では、伝統的な和室だけでなく、洋室にも襖を取り入れるなど、新しい使い方が生まれています。

材料面でも進化が見られます。従来の和紙に加え、布や合成素材を使用した襖も登場し、耐久性や機能性が向上しました。デザイン面でも、現代アートを取り入れたものや、ミニマルなデザインの襖など、多様な選択肢が生まれています。

さらに、襖は環境にやさしい建材としても注目されています。木と紙を主材料とする襖は、サステナビリティの観点からも評価が高まっています。畳と同様に、適切な管理と張り替えを行うことで長く使用できる点も、現代の環境意識に合致しています。

東京近郊で畳の補修や張り替えを考えている方々にとって、襖の管理も同様に重要です。襖の張り替えは、室内の雰囲気を一新する効果があり、畳の張り替えと合わせて行うことで、より統一感のある和の空間を作り出すことができます。

襖は日本の住文化の重要な一部であり、その歴史は日本の美意識と生活様式の変遷を映し出す鏡でもあります。現代においても、襖は伝統と革新が融合した独特の魅力を持ち続けており、これからも日本の住空間に欠かせない存在であり続けるでしょう。