# 畳の補修・交換で失敗しない!傷みの見極め方から業者選びまでの完全ガイド

# 畳の補修・替えについての実践的なガイド

## ポイント1:畳の傷みを見極める適切なタイミング

畳がどのような状態になったら補修や交換を検討すべきか、この判断が最も重要です。多くの方は畳の劣化に気づきにくいため、具体的な目安をお伝えします。

まず、**表面の日焼けや色褪せ**は見た目の問題であり、機能的には問題ありません。ただし、畳の表面(い草で編んだ部分)が**ささくれ立ったり、毛羽立ったりしている場合**は、表面だけを張り替える「表替え※1」の時期です。この状態を放置すると、ささくれに足を引っ掛けてしまう危険があります。

次に、畳全体がぶよぶよと柔らかくなっていたり、踏むと沈むような感覚がある場合は、**内部の藁床※2が劣化している**サインです。この段階では、表替えだけでは対応できず、畳全体の交換が必要になります。また、畳の端(縁)が擦り切れていたり、畳の角が欠けている場合も同様です。

さらに、カビやダニが発生している、または湿った臭いがする場合は、単なる美観の問題ではなく、健康に関わる問題です。このような場合は、早急に専門家に相談することをお勧めします。一般的には、表替えは3~5年ごと、畳全体の交換は10~15年ごとが目安とされていますが、使用環境によって大きく変わります。

## ポイント2:補修と交換のコスト比較と選択基準

畳の補修にかかる費用は、東京近郊では補修の内容によって大きく異なります。ここでは、現実的な相場をお伝えします。

**表替えの場合**、1枚あたりおおよそ5,000円から12,000円程度が目安です。い草の質によって価格は変動します。高級ない草を使用すれば単価は上がりますが、耐久性や香りの質が向上するため、長期的には満足度につながります。一般的な6畳間で表替えする場合、30,000円から70,000円程度と考えておくと良いでしょう。

**畳全体の交換**の場合、1枚あたり15,000円から30,000円程度が相場です。6畳間なら90,000円から180,000円程度になります。新しい畳には、表替えでは得られない新しいい草の香りと、安定した座り心地が実現します。

コスト面から判断する際の重要なポイントは、**現在の畳が何年使用されているか**です。もし10年以上経過していれば、表替えで延命するより、思い切って交換した方が実は経済的です。なぜなら、古い藁床は湿度調整機能が低下しており、いくら表面を新しくしても、根本的な問題は解決しないからです。

また、複数の畳屋さんから見積もりを取ることをお勧めします。同じ内容でも、業者によって10~20%程度の価格差があることは珍しくありません。ただし、最も安い業者を選ぶのではなく、丁寧な説明と実績を重視することが、後悔しない選択につながります。

## ポイント3:東京近郊での業者選びと購入のポイント

良質な畳の補修・交換を実現するには、適切な業者選びが不可欠です。東京近郊には多くの畳屋がありますが、業者の選定基準をお伝えします。

**地元の信頼できる業者を探す方法**として、まずはインターネット検索が有効です。ただし、口コミだけに頼るのではなく、実際に問い合わせして、対応の丁寧さや説明の明確さを確認することが大切です。良い業者は、現地調査を無料で行い、写真を撮りながら状態を詳しく説明してくれます。

また、「自社で製造している業者」と「流通品を扱う業者」では、品質と価格のバランスが異なります。自社製造業者は、カスタマイズに対応しやすく、きめ細かいサービスが期待できる傾向にあります。

**新しい畳を購入する場合**、い草の産地を確認することをお勧めします。熊本県産の上質ない草は香りが良く、耐久性に優れています。一方で、中国産は価格が安い利点がありますが、香りと耐久性では劣ります。予算と優先順位を整理した上で、最適な選択をしましょう。

さらに、近年は洋風の住宅に対応した、半畳サイズの畳やカラー畳※3など、バリエーションが増えています。現代のライフスタイルに合わせた選択肢も視野に入れることで、より満足度の高い結果が得られます。

---

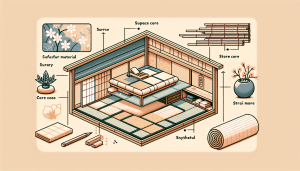

※1 **表替え**:畳の表面(い草部分)を新しいものに交換する作業

※2 **藁床**:畳の内側を構成する、わら製の芯材

※3 **カラー畳**:従来の緑色ではなく、様々な色に染められた現代的なデザインの畳