畳の張り替え・補修で失敗しない!東京近郊の方が必ず知るべき職人選びと替え時の見極め方

# 畳の補修・替えで失敗しない!東京近郊の方が知るべき3つのポイント

## ポイント1:畳の寿命を見極める「替え時」のサイン

畳は日本の住まいの重要な要素ですが、多くの方が「いつ替えればいいのか」という判断に困っています。実は、畳には明確な寿命のサインがあるのです。

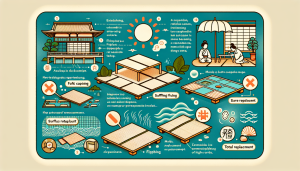

まず注目すべきは「表面のキズやへこみ」です。毎日歩く場所ほど傷みやすく、家具の脚による跡が残ったり、表面がボコボコになったりします。このレベルであれば、表面だけを新しいものに張り替える「表替え」で対応できます。

次に確認すべきは「ダニやカビの発生」です。湿度が高い季節に畳からカビ臭がしたり、アレルギー症状が増したりするのは、内部が傷み始めている危険信号。特に東京近郊は湿度が高いため、定期的な通風と早期の対応が重要です。

さらに進行すると「クッション性の喪失」が起こります。歩くときにふかふかした感覚がなくなり、硬くなった状態です。この段階では「裏返し」では対応できず、表替えが必要になります。最終的に「畳全体の交換」が必要になるのは、内部の芯材※1が割れたり、ウレタンやポリスチレンが劣化したりした場合です。

目安としては、一般的に5〜7年で表替えを、15年程度で全交換を検討することをお勧めします。

## ポイント2:補修方法の選択で費用と満足度が変わる

畳の補修には複数の方法があり、傷みの程度に応じて最適な選択が異なります。

「裏返し」は、畳をひっくり返して裏面を表面にする方法です。両面がまだ使える初期段階に有効で、費用は比較的低く抑えられます。ただし表面の広い範囲にダメージがある場合は対応できません。

「表替え」は、畳の上部に張られている藺草※2や化学繊維の層を新しく張り替える方法です。最も一般的で、多くの場合にこの方法で対応できます。畳の香りを楽しみたい方は、天然藺草を選ぶと良いでしょう。化学繊維製なら耐久性が高く、ペットを飼っている家庭向けです。東京近郊では、これで多くの問題が解決します。

「新調」つまり全交換は、内部の芯材から新しくする方法です。見た目だけでなく、クッション性や断熱性も完全に復活します。費用はかかりますが、10年以上使用できるため、長期的には経済的です。

重要なのは「早めの対応」です。小さなキズの段階で補修すれば、より安く対応できます。

## ポイント3:東京近郊で信頼できる畳職人の選び方

畳の補修や交換は、職人の技術によって仕上がりが大きく変わります。特に東京近郊は業者が多く、選択が難しいという相談をよく受けます。

まず確認すべきは「地域の認定を受けているかどうか」です。東京都畳商工組合などの公式団体に加盟している業者は、基準を満たした信頼できる職人の可能性が高いです。ホームページや電話で確認できます。

次に重要なのは「見積もりの詳細さ」です。良心的な業者は、現地調査後に「表替えなのか新調なのか」「素材の選択肢」「具体的な金額」を丁寧に説明します。曖昧な見積もりや、十分な説明がない業者は避けた方が無難です。

また「施工事例の提示」を求めましょう。実際の作業風景や完成後の写真を見ることで、技術レベルが判断できます。さらに「保証期間」の有無も重要です。数年の保証がある業者の方が、品質への自信が感じられます。

口コミ情報も参考になりますが、複数の情報源を確認することが大切です。「実は近所の方が使用している」というような身近な情報が、最も信頼できるケースも多いです。

---

※1「芯材」:畳の内部にある層。木材やウレタン、ポリスチレンなどが使われます。

※2「藺草」:い草と読みます。畳表の材料となる植物で、青い香りが特徴です。